Une coédition du réseau anglophone de l’Alliance : Spinifex Press (Australie) et Women Unlimited (Inde).

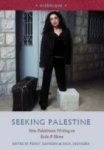

« La Palestine en exil », déclare Rana BARAKAT, « est une idée, un amour, un but, un mouvement, un massacre, une démonstration, une parade, un poème, une thèse, un roman, et oui, une commodité, ainsi qu’un peuple dispersé, déplacé, dépossédé et déterminé ». Comment les Palestiniens vivent, imaginent et réfléchissent sur les questions de patrie et d’exil en cette période où la Palestine est en transition et se retrouve sans état, au cœur d’un projet national vivement contesté et en pleine crise, et affligée d’une augmentation prononcée de la violence étatique israélienne et de l’oppression palestinienne qui s’ensuit ? Comment l’exil et la patrie peuvent être réécrits ? Dans ce volume recueillant des textes inédits, quinze écrivains – essayistes, poètes, romanciers, critiques, artistes et biographes – répondent en partageant leurs réflexions, expériences, souvenirs et polémiques. Qu’est-ce que cela représente, comme le dit Lila ABU-LUGHOD, « d’être amené à être Palestinien ? » Que se passe-t-il lorsque vous amenez vos enfants américains, comme Sharif ELMUSA l’a fait, dans le camp de réfugiés où vous avez grandi ? Et comment pouvez-vous convaincre, comme Suad AMIRY essaie de le faire, un employé d’aéroport inquiet de continuer à chercher un code pour un pays qui n’est pas reconnu ? Les contributeurs étudient le passé par le biais de souvenirs non conventionnels, réfléchissant à l’année 1948, où tout a commencé. Mais ils sont également vivement intéressés par les débuts, imaginant, comme le dit Mischa HILLER, « une Palestine qui reflète ce que nous sommes actuellement et ce que nous espérons devenir ». Leurs contributions – poignantes, drôles, intimes, réfléchies, intensément politiques – en font une œuvre qui est remarquable de par sa candeur et grâce à laquelle elle explore les différentes expériences individuelles et collectives d’attente, de vivre pour, et d’être à la recherche de la Palestine.

Penny JOHNSON est une chercheuse indépendante qui travaille en étroite collaboration avec l’Institut des Études Féminines de l’Université Birzeit, où elle édite le journal Review of Women’s Studies. Ses articles et recherches récentes sur la Palestine mettent l’accent sur le mariage et la guerre, les épouses de prisonniers politiques, et les opinions de jeunes Palestiniens sur les mariages justes et injustes. Elle est éditrice associée du journal Jerusalem Quaterly.

Raja SHEHADEH est un avocat et écrivain palestinien qui vit à Ramallah. Il est le fondateur de l’organisation pionnière pour les Droits de l’homme non partisans, Al Haq. Affilié de la Commission internationale des juristes, il est l’auteur de plusieurs livres sur le droit international, les Droits de l’homme et le Moyen-Orient. Il est également l’auteur du livre lauréat Palestinian Walks and A Rift in Time : Travels with My Ottoman Uncle. Son nouveau livre, Occupation Diaries, a été publié en août 2012.

« Comment une histoire fondamentalement triste peut donner autant de plaisir ? La réponse réside dans ces récits : ces histoires, mémoires, et poèmes sont un plaisir et sont éducatifs : personnels, originaux, parfois amusants, mais accomplis et toujours honnêtes. Ils sont un témoignage de notre esprit humain, et de la contribution grandissante de la Palestine à la littérature mondiale ». – Ahdaf SOUEIF

ISBN : 81-88965-73-1 (Women Unlimited, India), 978-1-74219-823-1 (Spinifex, Australia).